バルタイ調整、ロータースクリュー交換

慣らし走行(オイル交換)

約800キロ走行してオイル交換が終わったので、第2次慣らし走行に入ります。

ついでに、デスビの1番点火位置を左下から、通常の右上に変更します。

さらに、新品チェーンの馴染みが終わったころだと思い、テンションの張り直しと

同時にバルブタイミングを気持ちだけ動かしてみます。

と言っても、体感出来るほどの動きじゃありませんが。。。(笑)

メーカーが研究を重ねて最適な時期を中心角で指定していますので、あくまでも

誤差範囲内での調整ですが・・・(^_^;)

慣らし中に、ARC九州第3戦がありました。その時のトラブル発生に対する

対策も紹介します。(トラブルと言うほどでもありませんが。。。)

|

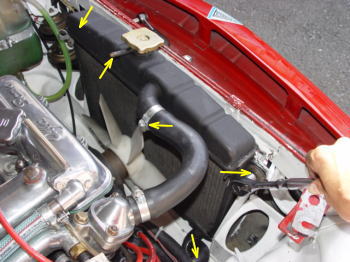

オイル交換が終わりましたので、ついでにバルブタイミングを再調整しようと思っています。 まず、とっとと、ボンネットを外します。 初心者に限って、ボンネットも外さずに、ラジエターも外さずに、窮屈な作業をしてしまいがちです。 結果的に、きちんとバルタイチェックできなかったり、その後の作業に時間が掛かったりしますので、ためらわずに外しましょう! ボンネットの次は、ラジエターです。矢印部分の接続を外していくことになります。 |

|

まず、クーラント液を抜きましょう。 結構、薄めにしています。 九州なら外気温もたいしたことありませんので、薄めにしています。 エンジンには、水のみが一番冷却効果はいいのですが、防錆や、凍結防止、液漏れなどを予防するために市販のクーラント液を入れた方がいいですね。 特に、町乗りなら。 |

|

クーラント液の状態を見ます。 オイルの混入がないか? 色の濁り具合はどうか?などをチェックします。 私は、エンジンをOHしてクーラントライン内もきれいに洗浄していますので、まったく汚れていません。 |

|

ラジエターへの接続をすべて外したら、クーリングファンを外します。 ラジエターシュラウドを装着している場合は、同時にシュラウドの取り付けも外してから、ファンを外すことになりますね。 |

|

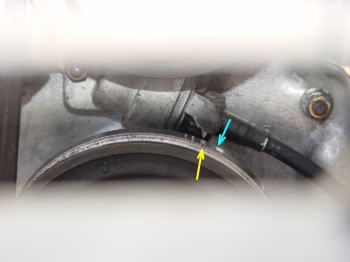

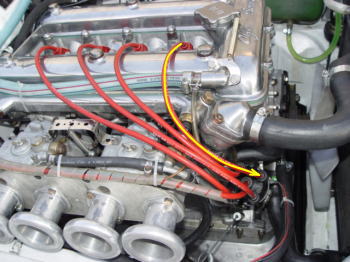

プラグコードを外して、プラグも外します。 圧縮が抜けてる状態にして、クランクプーリーをレンチで回しながら、組み付け時に付けた1番上死点位置(黄色矢印)に目印を合わせます。 ちなみに、水色矢印は、点火時期マーキングです。 |

|

すると、一番上死点のプラグ穴から覗くと排気バルブが少し見えていますね。 ってことは、デスビの一番の位置も当然左下になっていて・・・。 要するに、圧縮上死点ではなく、排気上死点ってことです。(排気バルブが締まる寸前) カムは、内々に来ています。(前回のレポートで説明) 今回のバルタイ調整の際に、これを修正します。 |

|

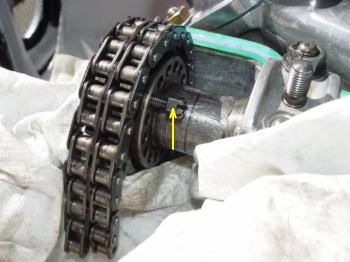

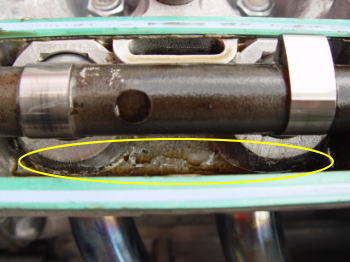

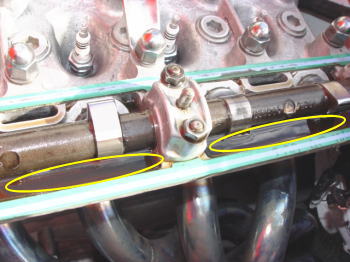

今回バルタイを調整しようと思ってる理由は、これです。 初期組み付け時の新品のタイミングチェーンが伸びるかどうか?を判断したかったのです。 ジュリアの場合は、テンショナー調整時に張ってやったチェーンは、固定されます。 その後、初期馴染み後にどれだけチェーンが伸びるかを測定したかったのです。 誰も、データを公表しないみたいですし。(笑) 初期テンションセット後に画像のように、これだけ伸びていました。(800キロ走行後) 初期状態でも、多少の伸びはあるのですが、明らかに伸びていることを証明しています。 |

|

右回りにエンジンにトルクが掛かっている時は、それほど問題ではありませんが、エンジンブレーキ時など一瞬テンションが抜ける時にバルタイに影響が出そうです。 これを、排気側カムスプロケットが動き出して、吸気側スプロケットが動き出すまでに、クランクプーリーで何度のラグ(弛み)があるかを計測してみました。 結果は、約5度程度ありました。これは、一瞬バルタイが狂って影響が出る数値です。 たとえば、バルタイを変更して内々に意図的に設定している場合、バルブとピストンがリセス幅を超えて、ぶつかる可能性があることを証明しています。 純正セット位置であれば問題無いと思われます。 チェーンの継ぎ目を外した後は、黄色矢印のスプロケットのロックボルトのナット側の割ピンを絶対落とさないように下に布を敷いてから、慎重に外します。 |

|

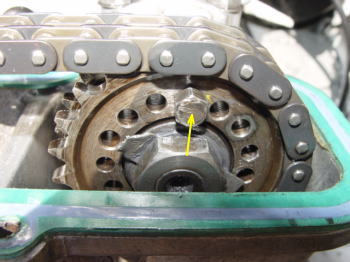

まず、カムキャップホルダーを順に外します。 その際に、チェーンがロアチェーン側に落ちないように、両側から針金などで固定させておきます。 私は、黄色矢印(1番点火時期の正規位置)のように修正させるために、クランクプーリーを360度、空回しします。 その時に、上側のタイミングチェーンはクランク側のギアスプロケットからスルーさせて上側に繋ぎ目がくるようにしています。 チェーンの継ぎ目が上側になり、一番圧縮上死点の位置をリンクさせるためにこの作業を行います。 しくみが分かるようになれば、説明を理解できます。 間違った私も悪いですけど。。。(^_^;) |

|

インテーク側は、この位置でセット。 何度か、測定して中心角で判断して調整します。 |

|

エキゾーストは、この位置でセット。 最後にテンショナーでチェーンを張る際に、カムが回ります。 それを予想して位置を決めますが、エキゾースト側のカムスプロケット下は、チェーンの弛みを出来るだけ少なくしておきます。 そうしないと、予想以上にカムが回り、いつまで経っても指定の中心角にセットできずに時間が掛かります。 口で説明するより実際、やってみた方が分かります。 |

|

スプロケットを固定する22のナットを緩めておいて、スプロケット内側のロックボルトを固定しやすい位置に合わせます。 それでいて、スプロケット下のチェーンの弛みはなるべく取れるようにし、中心でチェーンを繋げられるだけの余裕を作ります。 その余裕をテンショナーで張るため、カムが動いてしまいます。 ロックボルトのロックピン穴の位置とナットの刻み位置を合わせることによりロックピンを装着できます。 装着中に絶対エンジン内に落としたりしないように、細心の注意が必要です。 |

|

ロックボルトが上側にくる位置で、スプロケットの位置決めの穴を合わせることがポイントですね。 スプロケット固定の22のナットの内側に規定のワッシャーが入りますが、スプロケットの穴にワッシャー側のツメが入る構造が普通ですが、穴の中にツメが入った状態でナットを締め付けると、ナットと連動してワッシャーが回り、スライドしてツメの部分が折れる恐れがあります。 私は、穴にツメが入らないように、ツメを折ってトラブルを防ぎます。 特殊SSTと22のスパナがあれば強く締め付けることができるため問題ありませんが、このナットを一回一回、インパクトレンチで固定するとなると、その都度カムを外すことになり、バルタイ調整がとても面倒になります。 そういう意味でも締め付けのためSST作製はオススメです。 アルファでは、純正SSTが存在しますね! |

|

調整が終わったら、指定どおりにセットされているかをチェックします。 ズレていれば、再度外して調整のやり直しです。 そのため、バルタイ調整は、時間が掛かります。 日本車のようにスライドスプロケットでベルト式なら、数分で終わる調整もジュリアでは通用しませんね。 短時間での調整は、慣れるしかないと思います。 チェーンの弛みを取り、バルタイを再調整できて満足。 |

|

一番のカム山がそれぞれ、「外外」を向いていることを確認 組み付け時に正確に刻みを付けた一番圧縮上死点位置がズレていないか? その時に、デスビのローターの向きが、黄色矢印の方法になっているか?(私は、事前にクランクを回していましたね!) これが、すべて正常であって、初めて正規位置で点火します。 |

|

ファンを取り付け、シュラウドをファン側に入れてから、ラジエターを装着。 配線をすべて繋いでしまい、クーラントを補充します。 1番のプラグコードが右上に来て、良い感じです。(笑) 当然、エンジンは一発で掛かり、まったく問題なし!(^_^)v インテークマニホールドのサーモスタット前のボルトでエアー抜きをして、点火時期がズレていないこともチェックします。 以前に書いたレポートも参考にしながら、バルタイ調整にトライしてみましょう。※ただし、知識と経験を有します。 簡単ではありませんし、きちんとした設備と整備が条件です! |

今回のバルブタイミングは以下の通りです。

インテーク 中心角 100.5度 エキゾースト 中心角 100度

オーバーラップ73度

天気 晴れ 気温 26度 タペットクリアランス 初期設定時と同じ(今回は未計測)

とりあえず、今回走行距離 約800キロでオイル交換を終えて、バルブタイミング調整をしました。

次回は、プラス1200キロ走行後に2回目のオイル交換の予定です。総走行距離約2000キロ時点。

ロータースクリューが折れる

慣らし走行中に、ARC九州第3戦がやってきました。

その時の詳しいレポートは、トップページからリンクしています。ご覧ください。

慣らし走行も順調に進み、エンジン回転数は、瞬間最大回転を5500回転とする所でのレース参戦。

レース終了後、ノーマルタイヤに変更しようと思ったら。。。。

リヤ左タイヤのローター固定スクリューの二つの内、一つが折れていました。

なぜ、折れたのでしょう???疲労破壊?

とりあえず、タイヤが脱輪するわけじゃありませんので、片側折れたまま美祢サーキット場から

帰ってきました。

途中から折れた「ネジ」を外したいと思います。

さあ、どうやって外しましょう!!!!

|

通常硬く締まっていますので、インパクトドライバーで外します。 黄色矢印のように途中で折れていました。 まず、ジャッキアップしてタイヤを外します。 キャリパーを外せば、ローターが剥き出しになります。 軽く、ショックハンマー等で叩き、ローターを引き抜きましょう。 |

|

このように、ロータースクリューがきれいに折れています。 これを外したいのですが、きれいに折れているためペンチ類では掴むことができません。 |

|

エキストラクター(逆タップ)で外してみます。 まず、折れて中に入っているスクリューの中心に穴を開けるために、ポンチで位置決めをします。 ネジの径が小さいほど、より正確に中心に穴を開けないといけません。 |

|

このように、折れたネジ径の中心にポンチで位置決めをします。 |

|

初めは、この極小さめの鉄工用ドリルで穴を開けます。 そして、その上から少しだけ大きめのドリルで穴を開けます。 画像は、2回目の穴開けが終わった所です。 きちんと、中心に空いていることを確認します。 一回目でズレてしまった場合は、2回目の時に多少、微調整できると思います。 折れて中に入っている部分が長い場合は、中心からズレずに、まっすぐに穴を開けることが難しくなります。 その場合は、卓上ボール盤に挟んで、より正確な加工が必要になります。 |

|

私は、スクリュータイプのエクストラクターを使用しました。 先端形状は、スクリュー以外にもいろいろな形状があります。 穴の中心に入れて軽〜くプラスチックハンマーで叩いてやり、スクリューの歯を穴に食い込ませます。 |

|

タップを切る工具に装着してやり、左に回します。 すると、スクリューの歯が中に食い込みながら進みます。 その力で、折れたボルト(ロータースクリュー)が緩みます。 |

|

このように、中に入っていたスクリューが外れてきます。 |

|

完全に取れた状態です。 ボルトのネジ山が無くなっているのがわかりますね。(^_^;) |

|

M6、ピッチ1.0のタップで山を立て直します。 潤滑剤を付けて、切り子を吹きながら立てます。 |

|

タップで切り直したため、きれいなネジ山が再生されました。 |

|

後は、ローターを元に戻します。 ローターに空いた大きな穴は、ハンドブレーキシューのリテーナーを緩める時に必要な穴ですね。 90度間違って装着しないように。 足回りの整備は、命に関わります。 ボルトやナットの閉め忘れないど無いように責任もって整備しましょう。 キャリパーを外したため、ブレーキフルードのエア抜きが必要です。 ワンマンブリーダーを持っていない方は、二人で作業しましょう。 |

|

新しく購入した、ロータースクリューです。 ネジ部には、モリブデンペーストを塗って装着します。 リアのついでに、フロントも新品に交換しようと思ってくれた、あなた! フロントは、スクリューの径、ピッチは、いっしょですが長さが5mm長くなります。 う〜ん。かゆい所に手が届くアドバイス!!(笑) リアのスクリューは、首下10mmです。 |

2度目のオイル交換

一回目のオイル交換が、800キロ走行後でした。

その後、途中でARC九州第3戦があったため、サーキット走行での慣らしになりました。

今回は、総走行距離が2000キロになった時点で実施しました。

前回のオイル交換後、1200キロ走行後です。

どうなっているか?楽しみであり、緊張であり。。。

|

オイルパンのドレンプラグを外します。 カムカバーのオイルキャップも外しておきます。 |

|

磁石に付いた鉄粉です。 この程度でした。上出来でしょう!(^-^) |

|

オイルフィルターも外します。 フィルターサイズに合わせて、フィルターレンチを用意しておくと作業性がよく、トルクを用意に掛けることができますね。 2000GTVなら丁度、作業スペース的にも取り回しが楽です。 |

|

初回と同様に、フィルターを解体します。 フィルターで捕捉された切り子を探します。 |

|

2つ発見しました。 超マクロ撮影です。 どちらも、幅は約0.5mm。 長さは、約5mmです。 磁石を近づけると、吸い付きましたが。。。 どの部分からでしょうか。。。。(^_^;) |

|

ついでに、カムカバーを外します。 ヘッドのカム下部分に溜まっている、古いオイルも交換しました。 ここまで、オイル交換する人いない??(笑) |

|

きれいに吸い上げてしまいました。(笑) 軽い乗りです。(笑) |

|

新しいオイルを同じように満たします。 もちろん、オイルフィルターの中もいっぱいに満たして装着。 オイルは、レベルゲージのMAXより1cm下で止めています。 今回も添加剤GRPを3%添加しています。 |

今回のオイル交換後は、エンジン回転6000回転になります。

以降500キロ走行単位で500回転ずつ上げていき、1500キロ走行時7500回転で

慣らし最後のオイル交換です。総走行距離3500キロ3回目のオイル交換で慣らし運転を終了します。

そして、いよいよ全快でシャシーダイナモ測定を実施します!おたのしみに!

その前に!!!いよいよエアーインダクションボックスを作製します!

超拡大レポートになります。ブロードバンド回線推奨です。(笑)